今日は、私が日頃から考えている大テーマ

リハビリテーションってなに?

をしっかり整理していきたいと思います。

Twitterでもしばしば話題に上がるテーマですね。

先日もワニ子さんがこんなnoteを投稿されていました。

私も以前に地域リハビリテーションについてまとめたこちらの記事でもリハビリテーションの定義について触れています。

今回、改めてこのワニ子さんの記事を読み、

そもそもリハビリってなに?

と思いこれはもう一度、自分の中で整理しておかないと、と思いました。

そこで今回の記事ではリハビリテーションについて

しっかりと整理してまとめていきたいと思います。

リハビリテーションの定義

まず、リハビリテーションの一般的な定義から整理していきたいと思います。

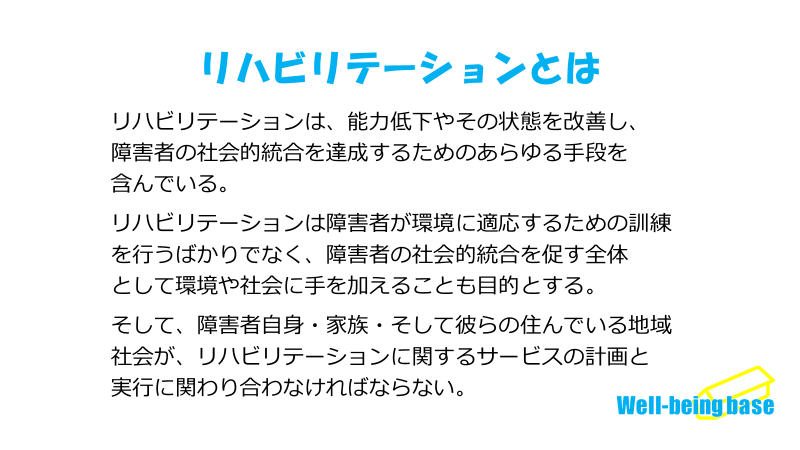

リハビリテーションの定義は様々な機関で定義されており、

それぞれ若干異なる部分もあります。

ひとつずつ見ていくことにします。

各機関によるリハビリテーションの定義

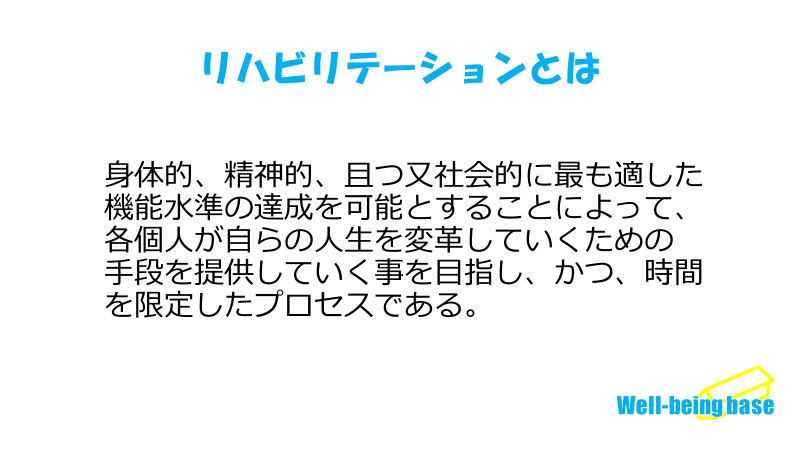

まず、WHOによる定義から確認していきます。

WHOは1981年にリハビリテーションについて以下のように定義しています。

次にWHOが1982年の国連総会で採択した

国際障害者世界行動計画では以下のように定義されています。

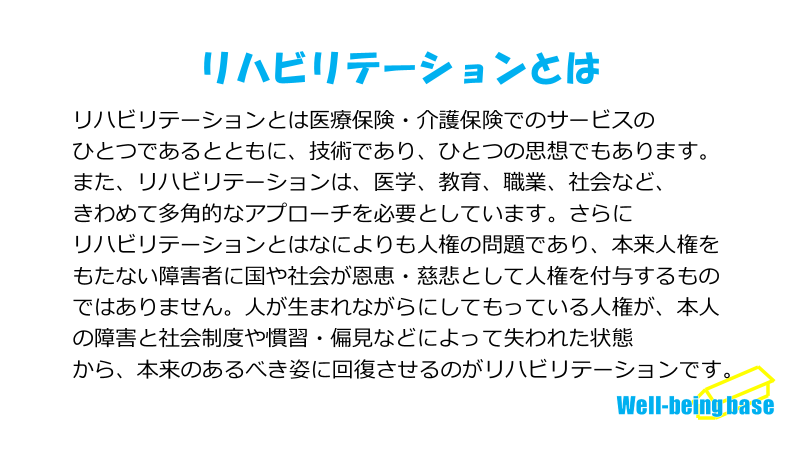

次に平成10年の地域リハビリテーション支援活動マニュアルの中では

以下のように定義されています。

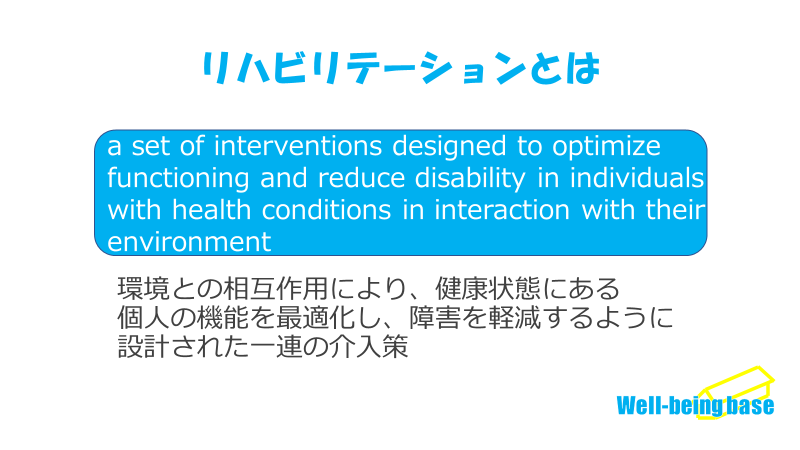

WHOによるリハビリテーションファクトシート

WHOはリハビリテーションについてファクトシートを2021年11月に公開しています。

この中で”リハビリテーション”について以下のように記載されています。

このファクトシートではWHOはリハビリテーションの定義、課題

また、WHOはリハビリテーションについてこちらのページでまとめられていました。

ここでは世界で3人に1人がリハビリテーションを必要としていると書かれています。

この数字には少しびっくりしました…

この話題に関しては、ここではちょっと話が逸れてしまうので、また後日どこかで触れたいと思います。

さて、リハビリテーションファクトシートでは、リハビリテーションについてこんな記述もあります。

簡単に言えば、リハビリテーションとは、子供、大人、高齢者が日常生活においてできる限り自立し、教育、仕事、レクリエーション、家族の世話など、人生において意味のある役割を果たすことができるように支援することです。リハビリテーションは、基礎疾患(痛みなど)に対処し、日常生活における機能を改善することで、考えること、見ること、聞くこと、コミュニケーションをとること、食べること、動くことなどの困難を克服する手助けをします。

DeepL https://www.deepl.com/ja/translatorにて翻訳

次にリハビリテーションのスタッフ構成については以下のように記述されています。

リハビリテーションのスタッフは、理学療法士、作業療法士、言語療法士、聴覚士、義肢装具士、臨床心理士、理学療法士、リハビリテーション医、リハビリテーション看護師など、さまざまな医療従事者で構成されています。

DeepL https://www.deepl.com/ja/translatorにて翻訳

少々翻訳が乱暴ですが、主に医療従事者が関係すると書かれています。

もちろん、本文中にあるように「not limited to(これに限らず)」という部分はポイントになってくるであろうと思いますが、

まずは医療従事者として「リハビリテーションとは」を考えていくことが大事ではないかとこのファクトシートを読んで感じました。

リハビリテーションと関連用語

次にリハビリテーションに深く関連しているワードについてみていきましょう。

ここでは

リハビリテーション専門職

とされる理学療法・作業療法・言語聴覚療法について改めて確認しておきましょう。

理学療法

まずは私たち理学療法士が提供する理学療法の定義です。

まず、理学療法士及び作業療法士法では理学療法は以下のように定義されています。

この法律は昭和40年に制定された法律であり、現在の理学療法を取り巻く環境は大きく変化しているといえます。

そこで次に2015年に出版された理学療法概論の中で述べられている理学療法の定義をご紹介します。

ここでは法律で定義されている理学療法に加えて活動、生活機能、健康増進、社会参加といったワードが追加されています。

法律が制定された当初よりも私たち理学療法士の職域が拡大していることがわかります。

また、法律では

「身体に障害がある者」

とされていますが、

「心身の機能・身体構造に変調のあるもの」

という表現がされており、障害がある者に限らず理学療法を提供するということが示されていますね。

作業療法

では次に作業療法の定義について確認していきます。

まずは理学療法士及び作業療法士法から。

こちらも理学療法と同様に、機能訓練的な側面が強調されている内容となっています。

これに対して日本作業療法士協会は作業療法の定義を以下のようにしめしています。

こちらの定義でも作業療法の職域が拡大していることが読み取れます。

また、機能訓練ではなく、生活行為に着目した定義となっていますね。

言語聴覚療法

言語聴覚士は理学療法士、作業療法士と異なり、法律の中で

「医師の指示のもと」ではなく、「厚生労働大臣の免許を受けて」となっています。

正直、言語聴覚士のことはあんまりわかりません…

資格の成り立ちから制度上の扱いも理学療法士、作業療法士とは少し違います。

言語療法の分野では独立開業されている言語聴覚士も多いと聞いたことがあります。

かなり専門分野に特化したセラピストであることは間違いありませんね。

私の中でのリハビリテーション

さて、ここまでは様々な定義を確認、整理してきました。

ここからは私なりに考える「リハビリテーションとは?」をまとめていきたいと思います。

「リハビリテーションとは?」と問うたとき、人の数だけその定義は出てくると思います。

リハビリテーションはそれほど幅広く様々な場面に関わる概念であり、どこまでも拡大解釈できるものだと思います。

しかし、このままでは答えが出ません(答えを出す必要があるのかは置いておいて)。

そこでここでは私はあくまで医療従事者、理学療法士としてリハビリテーションを考えたいと思います。

なぜなら私はあくまで理学療法士であり、自分の手が届かない範囲でリハビリテーションを考えてもあまり意味がないと思うからです。

リハビリテーションはどこまでの範囲を指すのかははっきり言ってわかりません。

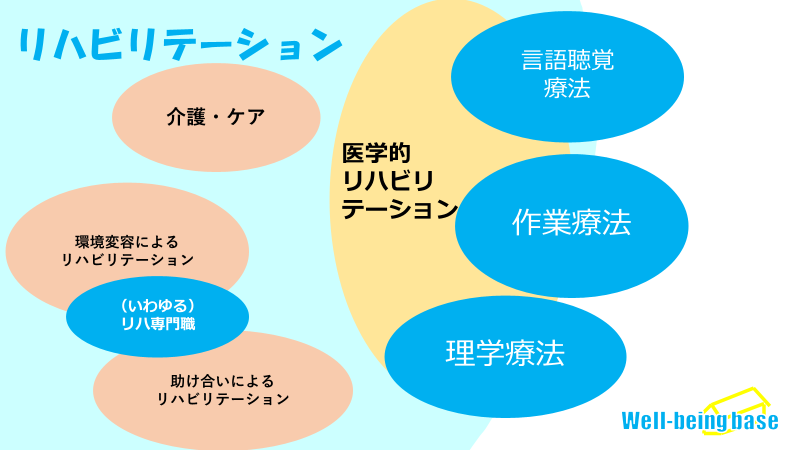

リハビリテーションには医学的なリハビリテーションの他にも様々な要素があると思います。

それは介護やケアによるリハビリテーション、互助・共助といわれる助け合いによるリハビリテーション、当事者の周囲の環境を変えることによるリハビリテーションもあると思います。

その他にも様々な形でリハビリテーションの和訳である「全人間的復権」を達成するための手段が存在すると思います。

いわゆるリハ専門職と呼ばれている私たち理学療法士が関与できるリハビリテーションはほんの一部なんだと思います。

上の図で表しているように医学的リハビリテーションの中に理学療法は存在します。

理学療法はリハビリテーションだけでなく、スポーツ分野や予防分野、産業分野などにも職域を拡大しており、

理学療法=リハビリテーション

ではありませんし、理学療法のすべてがリハビリテーションの包含されているわけでもありません。

理学療法士は医学的リハビリテーションの中の理学療法だけでなく、環境を変えることに関与したり(住宅改修、介護者へのアプローチ等)、互助・共助をファシリテートするような働きかけをすることもできます。

私は今後もどこまでいっても「理学療法士として」リハビリテーションに関与していくことになると思います。

それは私の頭が固いだけかもしれませんが、こだわりでもあります。

理学療法士として診療報酬や介護報酬の中で提供される医学的なリハビリテーションを通してリハビリテーションに関与したり、地域に出て環境を変えることや住民同士の繋がりや助け合いを支援していったり。

今後、他にもリハビリテーションに関与する方法が見つかるかもしれません。

リハビリテーションは広く広がっている概念であり、まだまだ可能性がある分野だと思います。

世間でリハビリテーション専門職だと認知されている以上、理学療法士としてしっかりリハビリテーションと向き合い、関与していきたいと思っています。

コメント